こんにちは、たかしーです

今回はカテコラミンの1つであるドブタミン(以下DOB)についてまとめてみました

カテコラミンの中でもDOBが1番使われている場面に遭遇する気がします

看護師も薬剤の詳細を理解することで、医師の治療計画や、患者さんへのアセスメントといったところで1歩進んだ考え方ができると思うので一緒にやっていきましょう

- 交感神経受容体と効果

- 点滴の指標

- 適応

- 使用する時の注意

- 投与方法の管理

- ルート管理

- 末梢漏れ

- β遮断薬

- 長期投与

交感神経受容体と効果

カテコラミンを考える時に交感神経受容体を外すことはできません

主にこの交感神経受容体への作用の違いでカテコラミン薬を使い分けています

| 交感神経受容体 | 主な分布組織 | 主な作用 |

| α1受容体 | 血管平滑筋 | 血管収縮作用 |

| α2受容体 | 交感神経終末 | ノルアドレナリン分泌抑制作用 |

| β1受容体 | 心筋 | 心拍数増加、心収縮力増加、伝導速度増大 |

| β2受容体 | 血管平滑筋、気道 | 血管拡張作用 |

| β3受容体 | 骨髄 | 白血球の末梢血への動員 |

この中で、カテコラミンの使い分けを考える時に重要なのが、α1、β1、β2になります

ドブタミンの交感神経受容体に対する親和性は以下のようになります

| α1受容体 | β1受容体 | β2受容体 | |

| ドブタミン | + | +++ | ++ |

簡単に表を読み取ると、心収縮作用<血管拡張作用、心拍数増加・心収縮力増強、伝導速度増大

というようになります

このような作用があるため、心収縮力が強くなっても、血管拡張作用もあるため血圧としては大きな上昇はないということです

適応

ドブタミンは合成カテコラミン薬であり、上記で示したようにβ1、β2、α1受容体刺激作用を有します

心拍数の上昇も軽度であり、他のカテコラミン薬にくらべ心筋酸素消費量の増加も少なく、肺動脈拡張期圧を低下し、肺うっ血の軽減にも有効であることが示されています

使用する場面としては

・心臓術後

・心不全(特に体・肺血管抵抗増大を伴う低心拍出量状態)

・心原性ショック

・心筋症

などとなりますが、血管拡張作用にて血圧が下がる場合もあるため、ある程度血圧が保たれている場合で使用されます

血圧が低い状況での使用では、ノルアドレナリンとの併用が検討されます

適応外としては、肥大型閉塞性心筋症や左室流失路閉塞があるたこつぼ型心筋症の患者(左室からの血液流出路の閉塞が増強され、症状を悪化するおそれがある)、ドブタミン塩酸塩に対し過敏症の既往歴のある患者

点滴の指標

カテコラミンは心不全、術後においてとても有用な薬剤ですが、当然危険と隣り合わせの薬剤です

薬剤しようにあたって、どのような指標があるかをまとめていきます

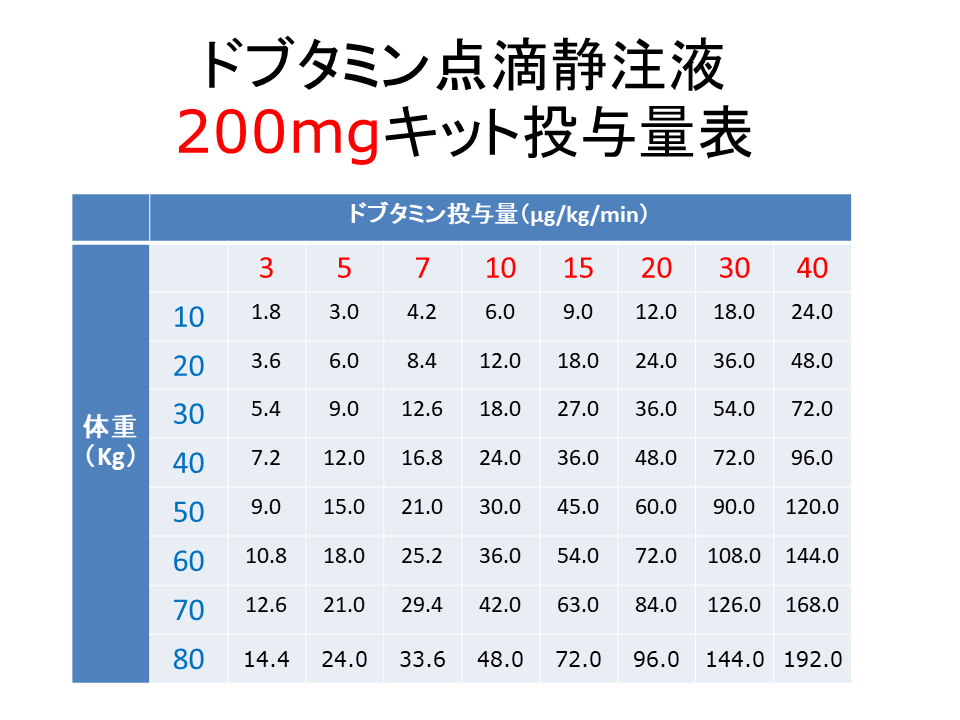

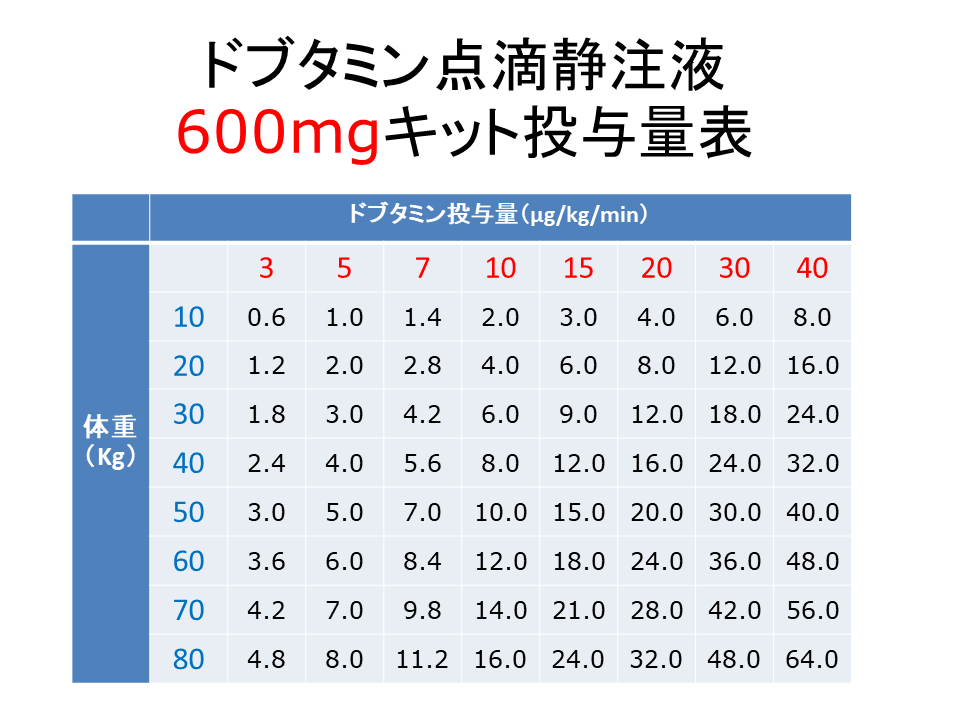

急性循環不全における心収縮力増強目的として使用される場合 通常ドブタミンとして、1〜5μg/kg/分を点滴静注する 投与量は患者の病態に応じて適宜増減し、必要ある場合には最大20μg/kg/分まで増量できる

心エコー図検査における負荷で使用される場合 通常ドブタミンとして、5μg/kg/分から点滴静注を開始 病態が評価できるまで10、20、30、40μg/kg/分と3分毎に増量する

ドブタミンの添付文書情報より

上の規定、表のように状態に合わせてガンマ計算を行い適量の投与速度で施行していく必要があります

使用する時の注意

投与方法の管理

ドブタミンの点滴には輸液ポンプで施行するものと、シリンジポンプで施行するものがあります

ドブタミンに限らずカテコラミンの管理をする時は各施設の方針もありますが、どちらの投与方法が適切なのかを考えなけらばなりません

基本的に厳重な管理をできるのはシリンジポンプです

輸液ポンプの精度が±10%と言われていますが、シリンジポンプの精度は±3%と言われています

また、シリンジポンプは0.〇ml/hまで流量の微調整ができます

これはγ計算をし微調整が必要なカテコラミン製剤を使用する上では大きなメリットとなります

輸液ポンプを使用する時のメリットとしては、ドブタミン200ml/600mgの薬液を使用するため高流速の投与でも点滴の交換頻度が少ない(交換時の流量不安定な時間が少なく、交換手技でのインシデントが減る)という点が挙げられます

そのため、心機能が悪くドブタミンに依存安定していて、高流量で投与されている患者さんでの点滴管理などでは輸液ポンプで投与される場面があります

ルート管理

上図のようにドブタミンは同一ルート投与でも配合変化が問題ない薬剤が多いです

しかし、カテコラミン製剤は単独投与が基本とされています

点滴ルートが少ない状態で様々な薬剤を投与しなければならない場面で、カテコラミン製剤を2種類以上(ドブタミン、ドパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、ミルリノンなど)投与しなければならない場面では、カテコラミン製剤ルートとしてまとめることが多いです

これは何故かというと、多くの薬剤を使用する場面では、緊急時にIV(急速投与)ルートを残しておく必要があるため、また、カテコラミン製剤同士ををまとめることで間違いが起こりにくいなどのメリットがあるためなるべくカテコラミン製剤はまとめて投与されます

末梢漏れ

ドブタミンが血管外へ漏れた場合、注射部位を中心に発赤、腫脹、硬結又は壊死を起こすことがあるので慎重に投与することとされています

カテコラミン製剤の血管外漏出直後に有効な看護ケアは、初期の皮膚傷害に血管外漏出時の刺激による急性炎症が関与していることから、抗炎症作用のある冷罨法が効果的であると考えられますが、収縮した血管を拡張することを目的に温罨法が行われることも少なくどちらが勝っているとは言えないと言われています

簡易的に行ったアンケート調査(参加人数713名)では、ドブタミンの点滴漏れ時の対応は温罨法が18%、冷罨法が82%という結果となりました

冷罨法で対応している施設が多いようです

β遮断薬

交感神経受容体のところでもまとめた通り、ドブタミンにはβ1受容体への作用が強く出ますが、元々心不全などでβ遮断薬を内服している方は、ドブタミンの点滴を開始しても反応が鈍いと言われています

そのため投与量が通常よりも多くされる場合があります

また、ドブタミンは状況によってはβ1遮断薬であるオノアクトとも併用して投与される場合がありますが、基本的にこの場合はお互いの作用を打ち消し合わないとされています

簡単に言うと、ドブタミンで心収縮力増大し、オノアクトで心拍数を下げるという効果が発揮されるそうです

長期投与

心不全治療薬としてドブタミンは使用されますが、β遮断やARB、ACE阻害薬などとは違い、投与期間が長くなると予後が悪くなると言われています

5~7㎍/㎏/min以上で数日にわたって継続投与すると心筋がダメージを受けてしまいます

そのため長期投与をする場合はPDEⅢ阻害薬との併用も考慮されます

ドブタミンなどのカテコラミン製剤はなるべく使用しない、使用する場合はなるべく早期に離脱できるよう介入するということを目標に管理していきます

ドブタミンについてはいかがだったでしょうか

ドブタミンを投与されているということはそれなりの重症度で考えることも沢山あるし、観察も非常に重要になってくる

看護師の腕の見せ所ですね!

↓の本なんかにとても詳しく載っていてよく参考にさせていただいています

コメント