こんにちは、たかしーです

今回は、タイトルにもある通り循環器薬の一般名と商品名をまとめてみました

僕自身、普段薬剤の一般名と商品名がごっちゃになってしまいますし、病棟・病院・人によってどっちを使うか違う部分もあります

そのため、この記事で両方を覚えていただければと思います

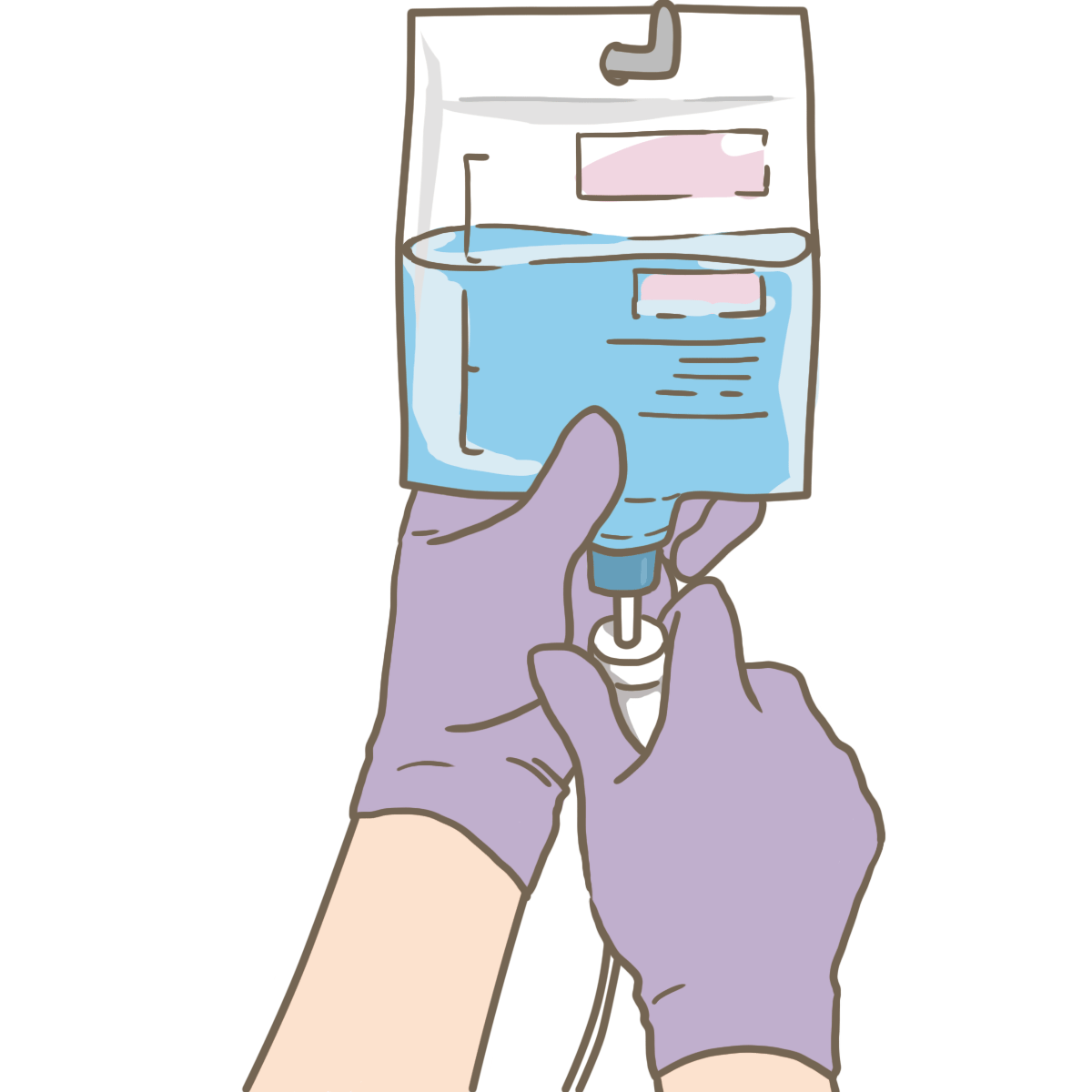

- カテコールアミン(点滴)

- PEDⅢ阻害薬(点滴)

- 降圧薬(点滴)

- 利尿薬

- βブロッカー

- Ca拮抗薬

- 抗不整脈薬

※一般名、商品名のようにマーカーを引いて区別しています

カテコールアミン(点滴)

エピネフリン(アドレナリン):エピスタ、ボスミン

交感神経に作用し、血管に対してはα受容体刺激による収縮作用とβ受容体刺激に対する拡張作用を示す

急変時に使用することがあるため、それぞれの名称を覚えておくと◎

イソプロテレノール:プロタノール

アドレナリンβ受容体を選択的に刺激するため、α作用はなく、β作用(β1、β2作用)だけを示します

塩酸ドパミン:イノバン

投与量で作用が変化

α作用が強く発現しますが、β1作用も持っています

ドブトレックス:ドブタミン

やや弱いですが、β2作用とα1作用の活性化作用も持っています

臨床ではDOA・DOBというので間違わないようにしましょう

PEDⅢ阻害薬(点滴)

オルプリノン:コアテック

ミルリノン:ミルリーラ

cAMPの分解を防ぎ、結果としてcAMP濃度を上昇させます

これによって心筋収縮力を増大させる薬剤です

コアテック、ミルリーラとも薬理作用は同じですが、内容の濃度が違うので使用時は注意が必要です

降圧薬

ニトログリセリン:ミリスロール

一酸化窒素の作用により、カルシウムイオンを細胞内から細胞外へ排出が促し血管拡張作用を示します

前負荷、後負荷軽減となります

硝酸イソソルビド:ニトロール(フランドル)

ニトログリセリンと同様に一酸化窒素の作用により、血管拡張作用を示します

ニトログリセリンは高力価硝酸薬、ニトロールは低力価硝酸薬という違いがあります

塩酸ニカルジピン:ペルジピン

血管平滑筋のL型カルシウムイオンチャネルに結合し、カルシウムイオンが細胞内に入るのを阻害することで血管拡張作用を示します

主に後負荷軽減作用となります

塩酸ジルチアゼム:ヘルベッサー

ペルジピンと同様に血管平滑筋のL型カルシウムイオンチャネルに結合するタイプになります

ベンゾジアゼピン系のカルシウム拮抗薬は、他のカルシウム拮抗薬に比べ高い心臓血管の選択性があると言われています

ニトロプルシド:ニトプロ

ニトログリセリンやニトロールと同様に一酸化窒素を放出することで血管拡張します

作用発現時間が特徴です

利尿薬

ループ利尿薬

フロセミド:ラシックス

ヘンレループにおけるNa+-K+-2Cl–共輸送体の働きを阻害する作用を持ち、これによりNa、K、Clの再吸収が阻害されます

Naと水は同様に動くのでこれにより利尿を促します

トラセミド:ルプラック

フロセミドと同様の利尿効果がありますが、トラセミドには特有の作用として抗アルドステロン作用があるため低カリウム血症になりにくいとされています

また、フロセミドに比べて、トラセミドは約10~30倍の利尿作用があり、浮腫の抑制効果は約10倍であると言われています

アゾセミド:ダイアート

フロセミドと同様の利尿効果

アゾセミドの特徴としては効果の持続時間が長く、フロセミドの倍の12時間とされています

カリウム保持性利尿薬

スピロノラクトン:アルダクトン

スピロノラクトンは、遠位尿細管でアルドステロンの作用を防ぐことでKの排出を抑えNaと水の排出を促します

心不全の予後改善薬としても知られています

エプレレノン:セララ

セララは、スピロノラクトンよりも受容体阻害の選択性が高いとされています

サイアザイド系利尿薬

トリクロルメチアジド:フルイトラン

サイアザイド利尿薬は遠位尿細管でNa+-Cl-共輸送体を阻害し、Naの再吸収を抑制します

Naは水と移行するため尿量が増加します

集合管ではNa+-K+交換系が働き、Kの排泄が促進されるため低K血症にも注意が必要です

バソプレシン拮抗薬

トルバプタン:サムスカ

集合管に存在するバソプレシン-V2受容体に結合するのを阻害し水の再吸収を抑制します

※バソプレシンは水の再吸収促進作用を示すので、それを拮抗する=尿量を増やすということになります

電解質は排出せず、水のみを排出するため高Na血症時などは投与されません

β(ベータ)ブロッカー

メインテート:ビソプロロール

β1選択性ISA(-)

β1受容体の遮断作用

代表的なβブロッカー

セレクトール:セリプロロール

β1選択性ISA(+)

インデラル:プロプラノロール

β1非選択性ISA(-)

アーチスト:カルベジロール

αβ遮断薬

α1、β1受容体の遮断作用

α1、β1選択性ISA(-)

Ca拮抗薬

ニフェジピン:アダラート、セパミット(内服薬)

ニカルジピン:ペルジピン(点滴)

膜電位依存性L型Ca²⁺チャンネルを介して血管平滑筋及び心筋細胞内へ細胞外Ca²⁺が流入するのを遮断します

動脈性の血管拡張をするため、後負荷軽減につながります

抗不整脈薬

プロカインアミド:アミサリン

ジソピラマイド:リスモダン

Ia群

Naチャネル抑制とKチャネル抑制作用にて活動電位持続時間・不応期が延長します

これにより、リエントリーによる不整脈を抑制します

リドカイン:キシロカイン

Ib群

Naチャネル抑制とKチャネル開放促進作用にて活動電位持続時間・不応期が短縮します

活動電位の立ち上がりを遅らせることで不整脈を抑制します

主に期外収縮や頻拍発作にしようされます

フレカイニド:タンボコール

ピルシカイニド:サンリズム

Ic群

Naチャネル抑制し活動電位の立ち上がり速度を遅くさせます

心房細動・粗動や心室性不整脈に対して有効な薬とされています

アミオダロン:アンカロン

Ⅲ群

Kチャネル遮断することで、活動電位持続時間・不応期が延長されます

不整脈の中でも心室細動、心室性頻拍、心房細動などの治療に用いられます

ベラパミル:ワソラン

Ⅳ群

Ca²⁺チャネル遮断とNa⁺チャネル遮断により、心筋の興奮時間延長・心筋の興奮抑制作用を示します

今使っている薬剤も一般名、製品名どちらも混合しているかと思います

病棟で、その名称で呼んでいる人の多さでなんとなく決まっているのでそうなってしまうのは致し方ないことでもあるので、どちらでも分かるように覚えておきましょう

まだまだ一般名と製品名の異なる循環器薬はあるので、少しずつこの記事もアップデートしていきたいと思います

【png】-320x180.png)

コメント