こんにちは、たかしーです

今回は集中治療室でも、病棟でも必要な知識である心臓カテーテル検査・治療後の看護についてまとめてみました

心臓カテーテル検査・治療多い施設だと、1000件/年以上あるようです

合併症率が低いとはいえ、これだけ行えば合併症を見る機会も多くなるはずです

この記事でカテーテル後の看護を今一度理解し、対応できるようになれば幸いです

※今回の心臓カテーテルとは主に経皮的冠動脈形成術(以下PCI)と冠動脈造影(以下CAG)のことになります

- モニタリング

- 穿刺部の観察

- 尿の観察

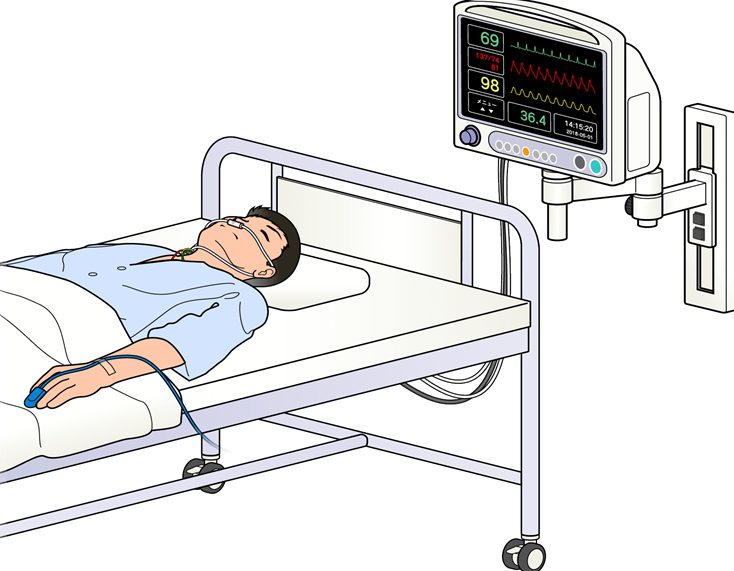

モニタリング

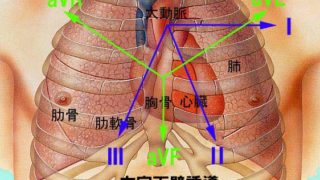

心臓カテーテルですので、検査だけだとしても心臓に多少の負担がかかることになります

カテーテル後はカテーテル前と比較するためにも12誘導心電図を施行し波形の違いを確認します

施設にもよりますが、PCIでは冠動脈の治療をしているので必ず12誘導心電図をとるようにしましょう

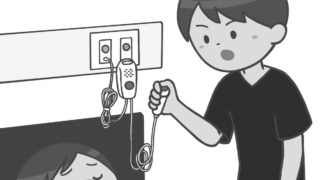

CAG/PCI後、病棟のモニター心電図だけでのモニタリングだけで判断するのがなぜいけないかというと

アセスメントする要素が少なすぎるからです

単純に考えてモニター心電図ではⅠ、Ⅱ、Ⅲ誘導のみでモニターに映っているのはこの中の1つだけです

12誘導心電図では12方向からの波形が確認できるので、単純計算で12倍の情報が得られます

なので必ずPCI(可能ならCAG)後は12誘導心電図を撮るようにしましょう

12誘導心電図を施行後は、予定されていたCAG/PCIなら通常のモニター心電図でのモニタリング

予定ではなく急性心筋梗塞のPCI後であれば10極モニター(12誘導でモニタリングできるもの)でのモニタリングが必要となります

予定でのCAG/PCI後のモニタリングでは、ステント再狭窄でのST上昇や胸痛での頻脈、迷走神経反射での徐脈傾向に注意する必要があります

通常の管理でもそうですが、必ず異常値の際にアラームがなる設定になっているかも確認しておくことが大切です

急性心筋梗塞でのPCI後のモニタリングでは、心筋梗塞の急性期特有のST変化があるため、適宜10極モニターでの12誘導心電図の記録を行います

予定よりも、より頻度が高いのが致死性不整脈(VT/VF)、右冠動脈の梗塞時は房室ブロックの出現です

意識的な面で準備しておくことで致死性不整脈出現時に迅速に対応できるのではないでしょうか

穿刺部の観察

CAG/PCI時の穿刺部位は基本的に、橈骨動脈、上腕動脈、大腿動脈の3か所になります

合併症を予防するためには患者さんの協力が必須です

丁寧すぎるくらい説明しないと、忘れてしまい合併症が起きてしまう場合も多いため、説明はとても重要です

1、穿刺部を曲げないよう説明し、安静を保てるようにする

穿刺部は基本的に6時間程度圧迫し止血します

そのため、穿刺部を曲げたり動かしたり、力を入れてしまうと圧迫が弱くなり出血/血腫形成のリスクが高まるため患者さんの理解・協力が得られるよう説明します

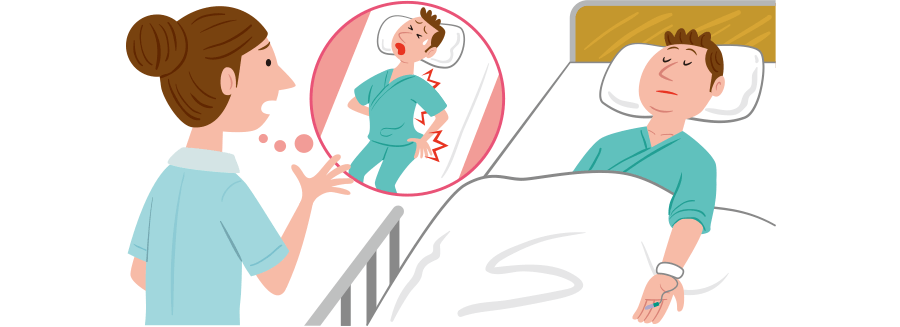

大腿動脈穿刺の際は6時間ベッド上仰臥位での安静になるため、腰痛が出現することが多いです

その際は自分で横向きにないならず必ず看護師が介助のもと、体位調整するようにします

ここで注意したいのが異常なほど痛がる穿刺部位側の腰背部痛です

さらに血圧低下・頻脈の所見がある時は後腹膜血腫の可能性も考えなければなりません

2、聴診・拍動触知

聴診は穿刺部付近のシャント音の確認です

カテーテル後の合併症の1つに動静脈瘻というものがあります

動静脈瘻は、カテーテルを入れる時に血管の一部が傷つき動脈と静脈が交流してしまうことをいいます

場合によりますが、外科的手術が必要となることもあるとめ、早期に気付く必要があります

そこで行うのが聴診です

動脈と静脈が交流しているということは、透析患者さんと同様にシャント音が聴取されます

これが聞こえたら動静脈瘻の可能性が高いのですぐに医師に報告する必要があります

拍動の触知というのは、穿刺部位よりも末梢側での拍動の確認です

拍動があるということは、血流が通っていることになります

逆に拍動がない場合は血流が弱い・ない場合があるので対処が必要です

圧迫が異常にきつくないか、出血していないかなどを確認する必要があります

より確実なのはドップラーを使用し血流があるか確認することです

尿の観察

CAG/PCIでは、多くの造影剤を使用します

そのため、元々腎機能が低下している症例では、それだけでリスクとなります

造影剤は人体には有害となるため、なるべく早く尿として体外へ出すように治療していきます

基本的にはCAG/PCI前から生理食塩水の点滴を施行します

CAG/PCI後も点滴投与するのですが、ここでの看護師の役割としては、点滴を管理することだけではなく

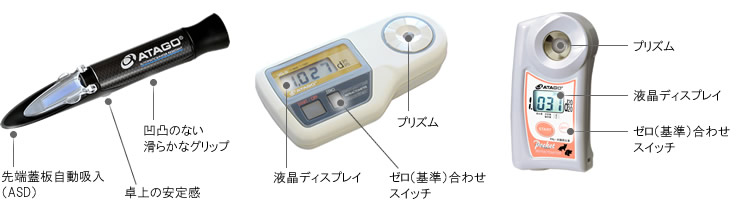

尿量・尿比重を確認することが重要となります

なぜ尿比重も見るかというと、基本的に尿がたくさん出ていれば造影剤が体外に早くでていると考えられますが、実際にでているかはわかりません

そこで尿比重の推移を確認することで、造影剤が体外に出ているということをより正確にアセスメントすることができます

CAG/PCI直後の尿は高張尿、造影剤が体外にでるにつれて尿比重の値が正常に近づいていきます

サラッと振り返り:

尿比重は尿中に溶けている全溶質の含量を示す指標

正常値は1.008~1.030

施設にもよりますが、尿比重の経過を見ながらCAG/PCI後の点滴の量を調整したりもします

このように細かく管理することで、患者さんにとっては不必要な点滴の投与や、まだ投与しなければいけないが残量がなくなったからという理由で点滴を終了するといったことがなくなります

尿比重の測定は侵襲もかからないため比較的簡単に施行できます

しかし、1回の検査結果から判断することは誤判断につながりやすい検査でもあるため、検査は複数回実施し傾向を見ることが必要です

コメント